パスタマン 上海を食らう〜2日目昼食(その2)〜

雨が少し激しくなってきたのでしばしお茶(CHA-MATEというチェーン店。渋谷にも支店あるのね)をして休憩してから南京東路(ナンジンドンルー)に移動、次の目的は『麺』だ。まだ肉まんの余韻が冷めきらないどころか、この時点でまだ俺の満腹中枢は充分満たされてるわけだが、夜の店(前半の山場とも言える名店)は既に予約済み。当然時間も決まってる。ディナーをしっかり堪能するためにそれまでのインターバルをある程度とる必要上、今食っておかないと後で困る事になるのだ(ここで『抜く』という選択肢が何故取れないのか…)。

日本で言うと銀座のような、老舗の百貨店など疎開時代のクラッシックな建物が立ち並ぶ、見るだけでも楽しい通りは目もくれすスルーしw、目的の店を目指す。この店は俺が日本で調べたうちの何店かの店ではなく、現地に行ってから地元の弊社スタッフにお勧めされた店である。相当に食い意地の張った日本人デザイナーが来ると聞いて、仕事そっちのけで調べてくれたらしい(嬉しくないわけではないが、立場上は『そんな暇あったら仕事をしろ』と言わざるを得ないw)。

◆海浪亭@南京東路付近

表通りを一歩入るとたちまち街の様相は変わる(昼の写真だとあまり違いが伝わらんな)。表の歩行者天国にはまるで似つかわしくない小汚い外観と内装で対応もいかにも中国らしいツンデレ(いや、デレはない)。いかにも観光客が好まなそうな、まさに俺好みの、『中国に来たらこういうラーメン屋に来たかった』という俺の先入観を十二分に満たす店である。その上日本で調べていては絶対に分からない、現地の人間がここぞという店である。期待値が胃袋の状態を凌駕するほどのMAX状態になるのも無理は無い。今日すでに食った量などおかまい無しに躊躇なく入店する。

まずは最もスタンダードなラーメンから。見事な潔さ。勿論、これにトッピングする事を前提のものだと思うが、我々は流石にこれまで食ってきた量を考えてトッピングはしない事に。しかしこれが失敗。スープには結構醤油の色が付いているものの味付けが殆どなく、かといってダシがちゃんと効いてるわけでもなく、上海らしい独特の風味は感じるものの食いきるには辛いお味。ちゃんと食いきったがw。しかしその分麺の味はちゃんと味わう事が出来たが、若干の鹹水臭さを除けはまぁそれなりの出来の麺。歯ごたえもしっかりしており、何かトッピングを乗せればきっとそれなりに美味い一杯になったのだろう。

こちらはタレのみのバージョン。恐らくこのタレをスープで割ったのが上のラーメンなのだろうが、こちらの方が味がしっかりしてて食い易い。先にこっちを食えば良かった....。ただ、それでも俺のふくれあがった期待を充分満足させる物ではなく、正直『アレ?』という印象は免れなかった。仕事そっちのけで選んだ割にはそれほど印象に残らない一杯である。まぁこれが完成ではなく、あくまでトッピングを色々乗せて自分の味を作って初めて完成なのだろうからこれを食っただけでは言い切れないが、それを考慮したとしても残念な感じは若干残るものであった。

頼んだ唯一のトッピングはカツ。ラーメンにとんかつを付けるのがツウと某日本の旅行本に載っていたので頼んだ物だが、これもまぁ特筆すべき物ではないw。店によって当たり外れが大きいのは事前に聞いていたので別段驚かないし、こういう事も無いと旅がリアリティに欠けるものになるので、ツアーの彩りとしてまぁよしとしよう、という事でその場は収まった。

しかし、折角上海まで来てもらって、ゲストに本場のラーメンで納得してもらえないのはアテンダーのYにとっては少なからず悔しいものだったらしく、なんと今度はオリジナル『拉麺』発祥の地である蘭州風のラーメンも食わせたいという。流石、かつて俺とともに無茶なハシゴ食いをしてきた男だ。その頃の気概が感じられる熱い誘いに俺も乗らないわけにはいかない。夜には夜の風が吹くということで、その足でその店へ向かう事にした。『小龍包食ったのって、確か昨日だよな?』と何度も言いながら....

◆民豪(ラーメン二杯目)

来てしまった。しかも、もう少しインターバルが取れると期待していたにもかかわらず、さっきの店から歩いて五分程の場所である。まさに休む間もない。しかし今更躊躇っても仕方が無い事は痛い程分かっている。今の俺たちに出来るのは、後の事を考えず突撃あるのみだ。

ラーメンを食う前に、『そういえば、小吃の時に羊串食い忘れたよな?』と、Yがこの場面では最も思い出すべきでない事を思い出し、俺も何のプライドか良く分からないが、なんらおかしい事ではないとでも言うように『おお、そうだった。この後も食う予定ないから、一本行っとくか...』と答えた。もはや何で張ってるのか分からない意地の張り合いである。通常は3本くらいから注文出来るのだが、店のあんちゃんに無理言って一本だけ焼いてもらった。しかしこれが結構クセになる味。肉そのもののクセと、それを消そうとするスパイスの相乗効果で何とも言えない独特の風味を醸し出している。ほぼ何も受け付けないであろう今の俺の胃の状態で、こういうクセのある味だからこそ受け入れる事が出来たのだろう。もしくはマラソンで言うところのランナーズ・ハイ状態に突入したか・・・いずれにしろ、純粋に美味しく食う事が出来た。

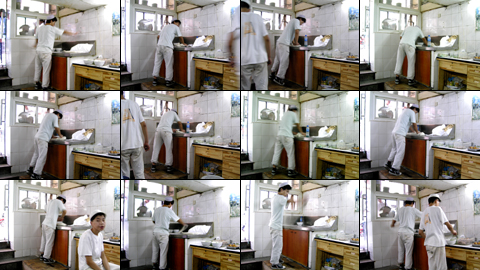

蘭州風という事で、しっかり捏ねから延ばしまで一通り当たり前のようにこなす。中国ではそれが拉麺(=それ以外は拉麺ではない)なのだから当然なのだが、こんな場末の汚い店でも当たり前のようにこうして一から手打ちしてくれる場面に出くわすと、既成の麺に慣れた日本人にとってはそれだけでスゴぶる贅沢な気分になるものである。途中『今使った液体、それ何?』とか『鹹水はどこの使ってるの?』とか聞きながら華麗な手さばきを眺めていると、不思議とどんどん胃袋に隙間が出来てくるのだ(完全に気のせい)。

『手打ちだから少しは時間かかるよな』との期待もむなしく、一からの手打ちなのに意外な程早く出来上がった。出来てしまった拉麺は熱いうちに食う以外に無いので、気合いで自らを奮い立たせて早速箸をつける...おお、美味い。牛骨メインと思われる、シンプルだけど旨味の効いたスープにパクチー、そしてなんともモチモチした弾力が魅力の、先ほど打ち上がったばかりの麺。何も難しい事はしてないのにこの美味さ。さっきまで後悔の二文字しか無かった俺の脳内を『来て良かった』との感慨で彩るのには十分な味だ。連れてきたYも、殆ど最終回の矢吹丈のような『よし、俺はやりきった』というような表情で食べている。そうだ、君はやりきった。まさに裏切らない男の面目躍如たる仕事であった。

さて、店を出て我に帰った我々に残ったのは、流石にこのままでは夕飯どころか明日の昼まで何も食えない状態で膨らんだ胃袋だ。それでも夕食までにはなんとかしなければ、このツアーが汚れてしまう(そこまで思わないだろう、普通)。そこで我々は中国4000年の歴史に頼る事にした。お茶である。マッサージ等ではなく、あくまで飲食で解決しようと言う所がもはや救いようの無いところだが、聞けば、こちらの流儀でちゃんといれたお茶は、食い過ぎても本当に驚く程胃がスッキリするという。本格的な茶器を買うという本来の目的とはすっかりずれてしまった(いや、それもちゃんと買ったけど)感じだが、お茶屋さんの試飲で夜の為に胃のフラグメンテーションを解消するべく、Yお勧めの茶葉専門店に向かう。

◆奉茶

食い物はおろか、もはや液体すら見たくない状態での訪問だったが、お茶の香りというのは凄いもので、物理的な苦しさこそ消えないが、店の奥に行くに従い精神的にはどんどん癒されていくのがわかる。上でもちょっと触れたが、中国の茶葉専門店というのは、殆どの店でプロの茶芸師によって正しくいれられるお茶を試飲出来る。色々試した上で茶葉が買えるから良心的、という事よりも、正しいいれ方を目の前で見られるというエンターテイメント性により価値がある。大抵は様々な茶器を扱っているので、お茶が好きならむしろ茶館よりも積極的に訪れるべき場所である。

茶器や茶葉の購入は後回しにして、早速試飲。こじんまりとしているがなかなかの佇まいである。茶盤のふちに置かれた置物も決してファンシーにはなってないし、その茶盤が切り株というのがまたいい。座るのも一苦労だったが、いい香りと佇まいに誘われて自然と席に着いてしまった。

なにしろデトックス(そんな高尚なものではないが…)が目的なのだから、まずは何を置いても普洱茶だろう。年代物の餅茶(固めて板状にしてあるお茶。普通のバラバラな茶葉は散茶)を出してもらって頂く事に。

左は上の陳年七子餅茶をいれてもらったもので、右は烏龍茶ではなく緑茶状態、つまり発酵させてない普洱茶である。いやぁ本当に不思議。別に胃袋に隙間が出来るわけではないが、どんどん苦しさが薄れていく。勿論多分にプラシーボな効果も手伝っての事だろうが、この味と香りと雰囲気がなければそんな自浄作用は働かない。まさに絶妙なタイミングでのお茶会となった。そして、決して高い物ではないだろうが、年代物の餅茶はもとより、緑の普洱茶がまた美味い。他にも龍井茶や烏龍茶など、緑、青、黒をバランス良くゆっくりと楽しんだ。

ちなみに中国茶は緑茶、青茶、黒茶、黄茶、白茶、紅茶に分けられ、一般的に飲まれている殆ど(7、8割)が緑茶である。そのほかにも花茶、茶外茶、工芸茶などがあり、日本でポピュラーな烏龍茶は青茶、普洱茶は黒茶、ジャスミン茶は花茶に分類される。まぁちょっと検索すれば色々出てくるので、詳しくはwikiでも見て下さい。

ここでは触れないが茶葉も少なからず買い、茶器もなかなか気の利いたのをフルセット手に入れたので、ここで学んだ淹れ方を参考に練習あるのみである。それと、淹れ方を見る限り、日本茶の淹れ方と基本的には大差なく(温度や蒸らし時間は茶葉によって異なるが)、茶器も流用可能なので、日本茶も中国茶も分け隔てなく楽しんで行こうと思う。ちなみに中国茶にはもともと茶芸のような作法は無く、台湾の大手茶問屋が70年代後半ごろ日本の茶道を参考に創始したものだそうだ(wikiより)。中国のこういった茶葉専門店で行なわれている茶芸は日本の茶道のように堅苦しくなく、『点前』で『持て成す』というよりは、美味しいお茶をもっと気軽に楽しもうという雰囲気が感じられる。そういえば今はなき静岡のちくめいで行なわれていたものも、茶道と言うよりはこちらの茶芸に近いものだった。作法というと堅苦しく感じるが、この茶芸やちくめいがやっていた淹れ方のように、あくまで美味しいお茶を入れるためのコツと捉えればそのプロセスも楽しいものだ。

さて、見事にスッキリした気分になって店を出た頃には既にすっかり日が暮れて夕食時。復活した気分と依然として思い胃袋を抱えて本日最後の晩餐の地へ急ぐ。