Pizzeria d' anjo@宇都宮

昼食で接種したカロリーは城の散歩で消費するのが我々の旅では最早定番と化しているが、福島にはおあつらえ向きに名城鶴ヶ城が鎮座ましましている。そういえば余談であるが、NHK BS2にて、『司馬遼太郎と城を歩く』という、名前だけでその素晴らしさが容易に察せられる番組が放映されている。俺はうかつにも昨年から放映されていた事を知らなかったのだが、最近e2 by スカパーでも開局した、あからさまに中年老年向けの『チャンネル銀河』というチャンネルで再放送されているのを偶然発見して以来、必ず録画して見ている。番組冒頭のナレーションが、「私は城が好きである。あまり好きなせいか、どの城址に行ってもむしろ自分はこんなものは嫌いだといったような顔を心の中でしてしまうほどに好きである」という、心の琴線に触れまくりの一文で始まる。ちなみに書籍版(買ったが未読)も発売されている。

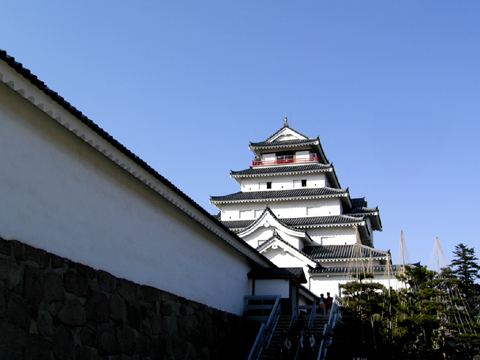

ああ、余談が長過ぎた。会津若松城は今回初めて訪れた。勿論、小学生の頃から憧れた、いつかは必ず訪れるべき名城であるが、名城過ぎてつい後回しにしていた。葦名氏から始まって伊達政宗、蒲生氏郷、上杉景勝、加藤嘉明など、名だたる大名が城主となるに相応しい美しき天守(を作ったのは加藤だが)を持ち、観光地としても有名。そして最も有名なのは会津戦争での白虎隊の悲劇だろう。資料館(天守閣)やお土産屋でも大フィーチャーされていた。そういやウチの会社の創業者は、白虎隊士の子孫(ってほど離れていないが)だということを最近知った。ちなみに白虎隊士19名の悲劇の物語は何度も映画、ドラマ化されているが、実際には300名近く(全体の8割強)の若者が生き残っていると言われている。

これが天守からの眺め。磐梯の山並みが美しい。一ヶ月に及ぶ激しい篭城戦が繰り広げられた場所とは思えないほど長閑で綺麗に整備された城址である。天守自体は、写真で見る方がより美しい気がしたw(恐らく30年近い長年の期待が発酵しすぎた所為だと思われる)が、その天守を含めた本丸周辺の庭あたりの雰囲気はとてもよい。wikiには会津戦争直後の壊れた天守の写真が載っているが、それを元に復元した割にはあまり似てるようには見えないのは気のせいかw。復元前の方が均整の取れた天守に感じる。とはいえ、この城の辿った運命のドラマ性を考えると、ちゃんと建て直した事自体は素晴らしい事である。

城の次は、一路那須まで南下して名湯鹿の湯に浸かろうという計画だが、ちょっと時間が早いようだ。そこで、余裕を見てスルーしてきた猪苗代湖に戻って、しばし湖畔散策を楽しもうという事になった。インターを降りて、そのまま下った突き当たりにあるコンビニの裏というシチュエーションとは思えない旅情溢れる風景。雪もまだ大分残っている。

やはり磐梯と猪苗代はセットで見てこそ価値があるよなぁ。何も無い場所でただ景色を楽しむ10数分のためだけに会津から戻って来たが、その甲斐のある絶景であった。さて、湖畔で冷えた身体を温めに行く時間だ。

那須に到着した時には日もすっかり暮れて、お湯に浸かるには丁度良い時間である。本ツアーの最後の晩餐に備え、胃腸の調子を整えるべく張り切って入湯。結論から言うと本当に素晴らしいお湯であった。個人的お湯ランキングでは全国3本の指に入る。内部の様子などはこちらを参照して頂くとして、その強い成分の通り、お湯は入った瞬間に『これは効く』と実感させられるものだ。白濁していて硫黄臭も強い。湯船が6つに分かれていて、奥にいく程高くなる(最高46度)のだが、俺は44度に常駐していた(流石に46度は遠慮した)。本格的な湯治に訪れているであろう常連とおぼしき年配の方々は、46度に常駐してキッチリ時間を計りながらでたり入ったりを繰り返している。そういう光景も含めての説得力かもしれないが、とにかく温泉としての本質的な何かを味わえる、名湯と呼ぶに相応しい立寄湯であった。

さぁ、散歩と湯治のお陰ですっかり準備が整ったぞと我が胃袋も先ほどから信号を送ってくる。〆は宇都宮でイタリアンである。我が家のツアーでは比較的洋食比率が低いが、珍しくNot 和食、それもイタリアンで着地してみる事にした。さてその甲斐はあっただろうか。

那須を出る頃にはすっかり日も暮れ、まるで遠足の帰りのような疲労感と『もう終わりかよ…』という寂しさが入り交じった感情が車の速度を鈍らせる。高速は驚く程空いていてあっという間に着いたが、高速出口にさしかかる頃には『もうちょっと混んでてくれれば、旅の高揚感をあと少し楽しめるのに…』と、いつもなら嬉しい走り易さが恨めしくもあった。しかしこのペースで明日まで続けると、翌午後には胃も破裂するだろう。ここで最後の晩餐をゆっくりと心行くまで楽しむ事が今一番の幸せなのだと言い聞かせ、立派な石釜の見えるこじゃれた店内へ足を入れる。

ピッツェリアではあるが、今日はあえてアラカルトで前菜からデザートまで一通り頼んでみる事にした。個人的に、ピッツァは外した時の残念感が他の食べ物より辛い上に、ピッツァの腹持ちは尋常じゃないので、残念な気持ちが他のものより長く続く。したがって前情報で確実に美味いと分かっている店以外は慎重に接しないと危険なのだ。何しろ最後の食事だ。〆を外す事は避けなければならない。

まずは前菜としてw炙ったハチノスを。襞側をカリカリに焼く事で、香ばしい香りと小気味いい食感を付加するやり方は定番の手法である。これをブロードとバルサミコと付け合わせのマッシュポテトとともに頂く。俺も良くトリッパの下ごしらえをするが、この素材の臭みを旨味と歯ごたえはそれぞれ相関関係にあり、その微妙なバランスで作り手の個性が出る。俺はいつももう少し柔らかく、臭みも旨味も抜いてしまう(パスタの具になる事が多いため)が、ここは歯ごたえと旨味を残していて素晴らしい。味付けのバランスも絶妙で、安心感のある隙のない仕事である。

パスタは栄螺とセリのアーリオオーリオ。アンチョビや恐らくアサリ汁も使って濃厚さを演出している。セリは貝類の臭み(鶏肉とも合う)を美味く中和してくれるので俺もよく使うが、栄螺とセリのお互いのクセが上手く爽やかさに昇華されている。俺ならこれに柚子胡椒で香りと刺激をプラスするが、ここのはあくまでマイルドさと濃厚さを前面に出している。やってみればわかるが、このバランス感覚を会得するのは簡単なようでなかなか難しい。後述するが、これを食う限り、ここはピッツァよりパスタを食いに来た方がいいのではないかと思える程なかなかに秀逸な一皿である。ただしボッタルガはもう少しかけてくれても良かったw。

さて、お待ちかねのピッツァ、頼んだのは当然マルゲリータである。パスタの出来の良さから期待に胸膨らませ過ぎたのかもしれないが、まだ少し発展途上感のあるピッツァであった。生地は、粉の風味や弾力はあるもののフワッとした食感が足りずに固さが感じられ、やや噛み疲れするものになっている。そういう主張のある生地に併せるには少し弱い(美味いけど)ソースと少なめのモッツァレラは、バランスとしては少々物足りなく感じ、特にモッツァレラの味わいには不満が残った。

メインには魚介のフリットを選んだ。これは美味かった。こういう最小限の手数で完成させる料理にこそ店の地力が現れると思うが、実に過不足ない仕事をする。小ぶりのあらかぶと蝦蛄に対してエリンギとズッキーニというチョイスも、食感がかぶらないようにそれぞれの食材の持つ個性を上手にバランスさせたものだと思うし、全て素材の持ち味も良く引き出されていた。目の前に皿が置かれたときメインには少し軽いかとも思ったが、気持ち的な満足感は充分に得られた。この後のティラミスも、濃厚さは足りないもののなかなか美味しいものだったし、帰途が充足感に満たされる事は容易に想像される食事であった。

ナポリピッツァを食わすピッツェリアと銘打つ資格は十分にあるとは思うし、何より料理全体に感じられる真面目さに無条件で応援したい気持ちも芽生えたが、ピッツァだけは残念ながら首都圏との格差を感じざるを得なかった。だが、こういうレベルの店に出会うたびに、地方と首都圏の格差を前提に話をする事にバカバカしさをおぼえてくる。他の分野でも恐らくそうだろう。少なくとも食に関して言えば、最早わざわざ都会なぞに出てくる必要などないのだ。良く『地方にしては美味い』『○○県内ではトップ』というエクスキューズを目にするが、そんな物言いからは、最早書き手自身の心にある地方への軽蔑や、『俺(私)色んな県で沢山食ってるんだぜ〜だから比較して語れるんだぜ〜』という自己満足しか感じられないようになってきた。勿論食は土地と密接に関わっているが、それはすなわち全ての店を並列に比較する事の無意味さを意味している。例え同じ素材で同じ料理を作っても、その土地の土、水で作られた素材を使い、その土地でしか出会えない味わいを見いだす事こそが食ベ手の幸せであると思う。最後に良い店で締めくくれたおかげで、そんな思い(というより俺の食ツアーの意義の確認)を繰り返し反芻しながら東北自動車道を南下し帰途についた。

(完)

Comments

蝦蛄のフリット、いいね~。

パスタマンの蝦蛄のパスタが食べたくなりました・・・。ぐぅ~

Commenter: モー | 2008年06月08日 19:53